一食入魂!小山薫堂監製、大阪萬博展館「EARTH MART」超詳細介紹

熊本熊之父——小山薰堂一直是我心中企劃創意的神人,他在大阪萬博監製的「EARTH MART」非常有意思,在眾多以最新科技、技術、投影等光彩奪目的主題館展演節目中,他選擇看起來最普通、但也最貼近地球上78億人的「食物」作為切入點,希望讓觀者重新思考生活中食物對自己的意義。

首先從「20.建築」設計談起。

小山薰堂早在2021年就向建築師隈研吾提出邀請,希望他負責這座場館的建築設計,不過當時小山薰堂提出一項大膽的請求——希望由建築事務所裡的年輕人來負責。後來隈研吾在事務所內舉辦競圖,從7組參與的團隊中選出最後決勝團隊,以江戶時代依山而居的里山文化中,經常會出現的「茅葺屋根」為主要建築特色,從日本全國5個里山村落裡搜集需要的材料,送到萬博會場製作。

雖說名字有個「茅」字,但其實沒有茅草這種植物,主要是芒草、蘆葦等植物的總稱,茅草屋頂乍看不如磚屋木造牢靠,但其實充滿古人大智慧,屬於在山上容易就地取得的材料,只要由職人以交叉重疊的形式鋪設並捆綁固定,同時也因為莖的油份具有優秀的潑水性,就能成為遮風擋雨的屋頂,據說可使用30-50年。在材質老化後也能重新鋪設,替換下來的舊屋頂就能燒掉或掩埋成為肥料。

「EARTH MART」概念以小山薰堂20年前所寫的書籍——「一食入魂」為核心概念貫穿。他認為地球是所有生命共享的一座超級市場,所謂「食物」,是由眾多生命貢獻串成,都是自然、動植物、土壤與人類勞動的結晶,包含建築,展覽空間有20個展品,主要分成「生命的樓層」與「未來的樓層」。

進入前會先被引導去看一個關於「一食入魂」的影片「01.序曲」,由日本知名天團「嵐」成員之一的「松本潤」主演,由於這裡不能拍照錄影,看到他穿著一身和服突然出現影片頗為驚喜!想來是小山薫堂的用心,萬博也已結束,我現在說出來不算劇透了吧。

影片進行到最後,大門迎合影片時機打開,是一個非常好的入場迎賓規劃。

進入生命的樓層,從各種食材切入,首先「02.生命的顏色」從816種顏色的300種食材玻璃罐展開序幕,這些都是日本人平常會吃的食菜。

接著把人類每天都會吃到的蔬菜、鮮魚、家畜、雞蛋等食材分類。

「03.蔬菜的生命」所展示的,是出自傳統農家土地上的「蔬菜生命」——那種並非在收成後就結束,而是守候到植物枯萎、採下種子,再播種、循環延續的古老農耕方式所孕育的景象。蔬菜也會開花、枯萎、結莢、孕育種子。為了保護種子,莖不會輕易折斷;為了滋養種子,果實傾盡所有養分,靜靜倒伏於地。誕生的種子又再度發芽、成長、開花──生命原本所擁有的力量,就這樣被一代代延續。我們之所以能獲得「食物」,正是因為這份延續生命的力量。若你能從這個展覽中想像出一片開滿蔬菜花朵、生命盎然的田園風景,也許再看向自己的餐桌時,感受會稍稍不一樣。

這裡展出的所有作品,全都來自長崎縣雲仙市一位名叫岩崎政利的農夫,在他一年間的耕作循環中誕生的蔬菜田。在能大量栽培、經過品種改良的蔬菜背後,無數美味的在來種逐漸消失。消失的種子,一旦斷絕,就無法再復原。在這樣的時代裡,岩崎先生選擇了「延續種子」這條路──即使那是一條極為費工的農業方式,即使這樣的努力鮮少被人注意。他與妻子兩人,用心栽培了多達78種蔬菜。了解每一種蔬菜的個性,並非在收成後就結束,而是一直陪伴它們直到枯萎、採下種子。這一切,都是為了守護百年後未來的飲食文化多樣性。展覽中的蔬菜花朵,會在展期的半年之間隨季節更迭,陸續從雲仙的田間採摘展示。

「04.被吃掉最多的魚」告訴我們鯷魚(沙丁魚)的故事。鯷魚在一生中大約會產下十萬顆卵。 但在長成之前,牠們會被其他魚類或海鳥吃掉,能順利長到約15毫米大小、成為稚魚(吻仔魚)的,只剩下大約100條──也就是0.1%。在這之中,能再繼續長成成魚的,估計只有0.01%,也就是10條。若人類將這些成魚捕撈上,其中有七成會被製成飼料,餵給豬或養殖魚。如此算來,真正被人類吃到的鯷魚,只剩下3條。鯷魚在海中生存時,透過被其他生物吃掉而滋養生命;被捕撈上岸後,也同樣以自己的身體,支撐著其他生命的延續。寫成日文漢字是「鰯」,但它可一點都不弱呀。

當中我蠻有感的是「05.所謂家畜這種生命」。

可能是因為看過「銀之匙」,此區電視螢幕展現的是由家畜攝影師「タキミアカリ」於2024年在三個牧場所拍攝的動物們,有豬、牛、雞。底下放著一塊寫著年份的牌子,代表各動物們的誕生時間,放在名牌下的,則是很常在超市看見的保鮮膜包起來販售的肉品。意思大概就是那些畫面中的動物後來會變成我們在超市中購買的肉類商品。讓我聯想到漫畫「銀之匙」中,主角在大學飼養的寵物豬最後變成香腸的故事。

日本人在吃飯前常會說一句「いただきます (itadakimsu)」,台灣華語翻譯為「開動」,語境上也不能說有問題,但其實在語意上有些主被動的差異。「いただきます」直翻的意思為「接受」,日本人認為萬物無論具有生命與否皆有靈性,不僅使用各種物品都是心懷感謝之意,吃下各種生命所製成的食物,心懷感謝之餘,更是以一種感謝其他生命的奉獻,並「接受」這些生命進入體內,以進行人類生命之延續。因此「いただきます」真要翻,可能得翻成「感謝奉獻,讓我接受你的生命饋贈」。

如果你能懂這句話的精神,用日本人的視角再重新觀看這個展覽,會有全然不同的領會。

後面幾個展品則是用統計數字來詮釋食材,「06.生命的秤」以互動裝置讓觀者輕鬆理解,食材製作背後的艱辛,比如說蜜蜂的生命週期約1個月,飛行超過1萬公里花了2週時間所採集的花蜜製成的蜂蜜不過就是5g,一隻蜜蜂一生懸命製作的蜂蜜,差不多人類吃個麵包、喝杯茶就沒了。想像起來其實都會讓人覺得應該要更珍惜眼前食材。

「07.一輩子吃下的雞蛋」則是展場裡最吸睛的藝術裝置。2022年,日本人平均每人一年食用的雞蛋數量高達339顆,位居世界第二。雖然每年數據會有些微變動,但自1980年以來,日本的平均蛋類消費量始終維持在每人每年超過300顆。若以近年數據為基準,並以日本人男女平均壽命約84歲來計算,一個人一生中大約會吃下28,000顆雞蛋,展場展示了以一位日本人的雞蛋年消費量做成的巨大吊燈。

旁邊巨大的螢幕是「08.生命的櫥窗」,展示全球人類一年吃掉多少食材,像素風格的食材插畫很可愛,人類吃下的食材種類,比起其他的雜食性動物來說多了非常多,底下也有數據顯示地球上的人類一年會吃下多少該食材。比如說,人類一年會吃下419億隻雞!(驚)

「09.生命的推車」則是以一個日本人一年需要吃多少食物的體積計算,製作出一個能裝下這些食物體積的巨大推車裝置。值得一提的是,這個推車是學生合力以青森縣的製作睡魔祭燈籠傳統紙糊工藝製作。

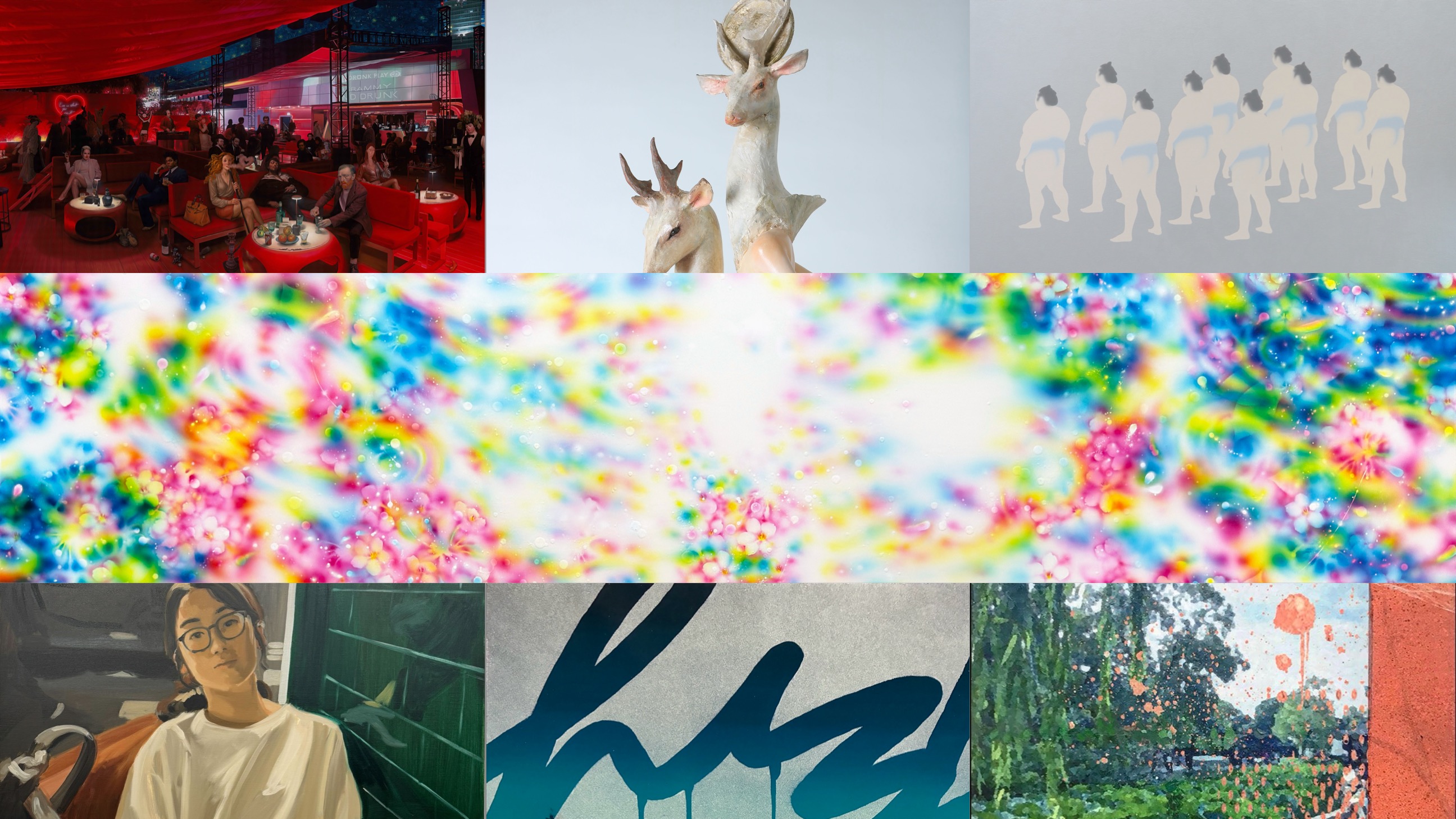

「10.世界的餐桌」則由美國攝影組合「 Peter Menzel 」授權攝影圖片展出,從中看到世界各地餐桌上的食物蠻新鮮有趣,語音導覽的網頁裡,也詳細介紹了每張照片後的故事。

餐桌上的食物代表的是該地背後的生活文化,像是住在格陵蘭卡普霍普村的馬德森一家人,人口不到700人,平常吃的肉品都要靠自己打獵,特別愛吃海豹,毛皮曬乾後會拿去販售。

住在查德東部難民營的阿布巴卡一家六口,主要靠配給糧食維生,主食是穀物粉加水煮成粥後再烤成餅狀的「Aish」,吃不到新鮮的蔬菜水果。

住在荷蘭的羅伊辛克一家人的午餐,是在荷蘭各地都常見的典型樣式——各式抹醬三明治。成長期的孩子們會吃含水量約48%的半硬質起司,而開始注重健康的羅伊辛克夫婦,則改吃含水量約30%的硬質起司。

美國家庭餐桌上則是經常出現速食,鄰近的墨西哥,隨著附近大型美式超市開設、生活型態出現變化,成長中的孩子們開始常吃洋芋片、糖果等加工零食與點心。新鮮蔬果的攝取量卻逐漸減少,餐桌上幾乎每餐都會出現可口可樂。由於過度飲食與缺乏運動等原因,墨西哥全國約有65%的人口陷入肥胖問題。有點可惜沒看到什麼亞洲國家餐桌的照片,不然應該也會非常有趣。

前半區最後兩個展品分別是「11.生命的收銀機」與「12.世界的收據」。

走到收銀機前,本來應該是要買食材的人類經過AR反而變成各種食材呈現在收銀台前。牆壁上則展示著不同國家的家庭,一週會消耗的食材種類與數量,以超市結帳後的收據形式呈現

前半區展覽最後,眼前出現的是由小山薫堂親手寫下的「一食入魂」,接著就進入展覽後半區——「未來的樓層」。