ΔDesignArt 2025/賴亭安 Erco Lai

※內容由南港老爺行旅活動官網內容授權轉載

簡介/

賴亭安(Erco Lai)作為一名設計師,在後工業時代中試圖去探索材料、科技與藝術之間的共價融合,他的設計方向總是在通過不斷實驗與動手操作與聆聽材料的特性中,創造出最”自然“的形狀。這不僅是在追求設計的可控性與材料製程中自然隨機性的平衡,同時也是在尋求給材料賦予有意義的形式,並塑造出獨特的審美語言。在荷蘭海牙皇家藝術學院求學期間,他對循環材料展現了濃厚的興趣。他希望通過觀察和模仿自然界的循環系統,重新定義人類當前的製造系統,最終建立新的生產工法,並實現與自然界的共生循環關係。

《Waterfall 流水架》設計靈感來自於水流的形態,同時融入了多寶格的元素,展現了東方美學與西方材料理性的完美融合。流水架採用了優質的鋁板製作而成,造就其流暢的造型和強大的結構系統。這款現代化的家具作品為當代居住空間帶來了風格和功能性,成為一款獨特且實用的裝飾品。

1.Collectible Design(收藏型設計)是國外一股新的收藏潮流,如何看待自己的作品定位,是設計商業、藝術創作,或是其他?

我的觀察是Collectible Design也並非如此橫空出世的概念,早在 Philippe Starck 等明星設計師的時代,某些設計作品便已具備收藏價值與文化意義,甚至成為時代品味的象徵。只不過近年的風向轉為偏實驗性。呈現出一種模糊藝術與設計邊界、關注觀念與故事性的態度。

在我探索自身設計定位的過程中,荷蘭皇家藝術學院的學習經歷扮演了關鍵角色。儘管我的科系依舊名為Master Industrial design,但我們的整體方向更貼近於為各種產業提供服務或設計研究的角度,不限於台灣傳統熟悉的服務工業生產的工業設計。這反而促使我去思考什麼是工業設計,我在其中又可以扮演什麼角色?我嘗試將工業設計分解,其中的製程與材料才是我感興趣的。所以我從材質的研究出發,並試著找出新的製造事物的方式,其中汲取了很多自然創造事物的邏輯,也試著定義自己在做的事情是「後工業時代的工業設計」(Post-Industrial Design)。

熟悉的產品與商品設計往往建立在成熟的製造模式之上,強調的是效率與規模。然而,工藝品則是相對小規模、強調手感跟文化深度。而我的創作則試圖在兩者之間尋找一條新的路徑——透過設計的框架、以材質研究為起點,探索創新的製造方式。這樣的實踐不僅回應了當前更趨向實驗性的「Collectible Design」趨勢,同時也開創了一種介於設計與藝術之間、具備概念性、實驗性與潛在收藏價值的創作形式,也試著為未來的製造與設計提供不同的想像。

《Rifft 峽谷屏風》峽谷屏風是一件以極簡鋁製框架構築的空間裝置,透過借景手法引導觀者與環境產生連結。作品以鋁板夾持在地拾得的石塊,在堅固結構與瞬逝自然之間展現微妙張力,鋁板在擠壓下產生形變,賦予工業材料一種有機感。每塊石頭如同地景的縮影,保留自然肌理與時間的痕跡。設計靈感部分來自水溝蓋中卡石塊的日常畫面,意外呈現人造與自然融合的詩意。

2.從你的經驗來看,你覺得在台灣發展市場的困境跟優勢會是什麼?國外是否更有發展空間?

從我的經驗來說,歐洲的市場更成熟健全,對於藝術與設計的接受度更大,從各種大大小小的美術館、博物館,到各種展覽空間曝光的機會相當多。另外就是歐洲國家之間的交流非常自然融洽,好比我目前定居在荷蘭,但往來的廠商或買家都來自各地,德國、法國、義大利、西班牙等等。不過相對的競爭也頗激烈,尤其鹿特丹這裡,來自國際的有才華的創作者們都會想在這闖盪,要如何利用自身文化差異與獨特性被看見其實備受考驗。我的感覺是充滿這種良性的競爭其實也不是壞事,總是可以在各種展會大開眼界,不過很需要健康的心態。總體來說可能由於市場更大更成熟的關係,這使得像我這樣的個人工作室,即便無法成為一線的明星設計師耀眼,但求個溫飽還是有機會的。所以我的觀察與其執著在追尋市場想要的創作,倒不如尋求自己內心真正感動的方向,找到適合自己也許小眾但適合的利基市場好好耕耘,並深化創作走出自己的路是我在歐洲比較常看到的策略。

我覺得台灣的優勢跟困境剛好都是創作環境。一方面有著各種靈活的加工資源,是很好的研發創作基地,另一方面生活成本低,可以試錯的心態就可以比較能夠邊做邊看邊調整。但少了種背水一戰的感受有時候也會阻礙了前進的動力。由於我先前在台灣的經驗比較多是協助工廠產品開發和創建品牌,這個部分有時候又會太著急,要一發入魂地打造出驚人暢銷單品。而設計的好壞往往跟銷量綁定。另外在台灣藝術與設計又太常壁壘分明,藝術化的設計品或設計感的藝術品這樣的衍生物好像都佔不到哪一方的便宜,既討好不了頂層的投資市場又無法普及到家家戶戶,這反而是我經常在思考的兩難困境,近期我是想找到台灣適合的語彙,設計出有藝術感的收藏品。總體來說我也會建議保持跟我在歐洲觀察的策略一樣,也許小眾但適合自己的市場,可能不在台灣,但網路時代的現在更有機會這樣操作,各種國際化的藝術品數位銷售平台,我也還在學習當中。

《Edge 邊鏡》以鏡面不鏽鋼精製而成,不規則的造型彷彿在空間角落引入一道流動的反射曲面,旨在打破空間中光線過於精準單調的反射方式。當背後光源照射時,鏡面不僅映照空間,更以不規則的節奏重新編排光線,為日常生活注入一絲詩意與不確定的溫度,引導觀者重新感知光與空間的細微變化。

3.本屆大會主題為「Pairing配搭」,你從荷蘭學成歸台後開啟新的系列發表,在台灣頗獲好評,也曾在米蘭發表過新系列作品,未來是否有什麼計畫預計進行新的創作可與我們搶先分享?

最近很感興趣的是想切入風水小物這塊市場,其實是從我的人造石計畫開始。先前在歐洲小尺寸的雕塑算是相對熱門的品項,所以當回來台灣的時候,就在思考如果純粹的擺飾物件在台灣的室內比較少見的話,人造石還有什麼機會?便是賦予了風水意義的紫水晶跟鹽燈。因此便開啟新一輪的材料實驗,希望能繼續在地化的材料策略與提供新的適合當代室內風水小物選擇。然後從這個視角展開,就發現其實從材質面出發結合風水這層文化意義還有很多可以開展,所以這算是近期持續有在實驗的小計畫。

另外,如同這次展出的物件,今年會更著重在金屬物件的開發,尤其是鋁,其易回收性與相對低的熔點是近期很吸引我的點。一方面探索板金的可能性與美感,嘗試做出能融入一般室內空間的小尺寸家具家飾。這部份其實是接續了我去荷蘭之前的一個與工廠合作的產品開發案,當時強調著量產性與商品化,現在則會想在生產與創作中找到平衡。另一方面則是鋁材的翻砂鑄造,這個方向其實依舊從人造石技法出發的,很有趣的,意外發現目前這個人造石捏製技法其實很適合當作鑄造用的砂模,或著說其實一直都知道這可能性,剛好這次在台灣有機會能實踐覺得開啟了新世界。

4.國外有一些Design Gallery,或「Salone del Mobile Milano」、「Collectible」、「DESIGNART TOKYO」等展會能展售這些介在設計與藝術間的作品,對我們這個新興設計藝術平台「ΔDesignArt」有什麼期許?

內心默默期許的是「ΔDesignArt」除了能在台灣藝術與設計注入一絲活水外,也能成為某種集合(collective) 帶著台灣的創作者們一起走進「Salone del Mobile Milano」、「Collectible」、「DESIGNART TOKYO」的展會裡,可以持續的在這類展會曝光,是我小小的希望。除了能讓旅居各處的台灣創作者集結一處,也能帶著台灣本地優質創作者一起試試國際市場。這是我這幾年在國際展會看到的缺口。這樣某些程度也許能幫助並鼓勵到台灣的創作者找到信心或創作方向,使其不限定僅滿足台灣的市場。或著換個角度「ΔDesignArt」能提供台灣創作者一些專業的從市場端的觀察也很好。另外若能作為在國際展會展現一個能夠代表台灣設計藝術能量的平台,對於像我這樣駐留在國外的個人工作室有一定的加分外,也能填補目前在國際展會中台灣設計能量相對分散的現狀。

除了展望國際,當然希望「ΔDesignArt」在台灣能打破或模糊藝術與設計的界線分野,讓所謂的藝術收藏品不再顯得高不可攀或遙不可及,也能對所謂設計商品有新的想像,並開啟一個嶄新的設計收藏品藝術市場,讓藝術投資門檻更低,選項變有趣多元。我的想像是:未來在台灣的二手店,有越來越多除了各種可愛的IP的有的沒的外,也能看見更多各種設計收藏品或設計工藝品。或著說,如果能在台灣的二手商店看見我曾經的設計收藏品在架上,或是陳列在福和橋下的攤販也算功德圓滿了。從長遠來看,設計作品若能在二手市場流通,或可視為其融入社會生活及具備一定生命力的指標。就現在的我確實覺得台灣需要多一點有趣的事情發生,所以希望「ΔDesignArt」能持續下去。

5.給我們一個設計與藝術間的Hashtag

#Cabinet of curiosities

#Vernacular

#Cabinet of Curiosities 這種早期博物館的原形概念,一直讓我著迷。它是一種由好奇心驅動的收藏行為,也是一種建構知識與觀看世界的方式。現在我們每個人都能以數位或實體的形式打造自己的靈感寶庫,裡面可能是具普世價值的參照,也可能只是個人微小的好奇心所留下的痕跡。對我來說,創作就像是在延續這種蒐集與凝視的過程。我常常思考:或許我們創作的本質,不是去製造什麼全新的東西,而是反覆試圖重現那一刻——對造物、材料、結構或概念產生好奇時,那種難以言喻的感動。而 #Vernacular 則是我鼓勵用來收藏與觀看的方法,透過重新拾回方言式的論述與感知,是一種回到自身感知與經驗的方式。它代表的是從個人或在地出發、而非迎合主流審美與標準化價值的創作態度,逐步找出獨特性,並建構出屬於自己的設計語彙。

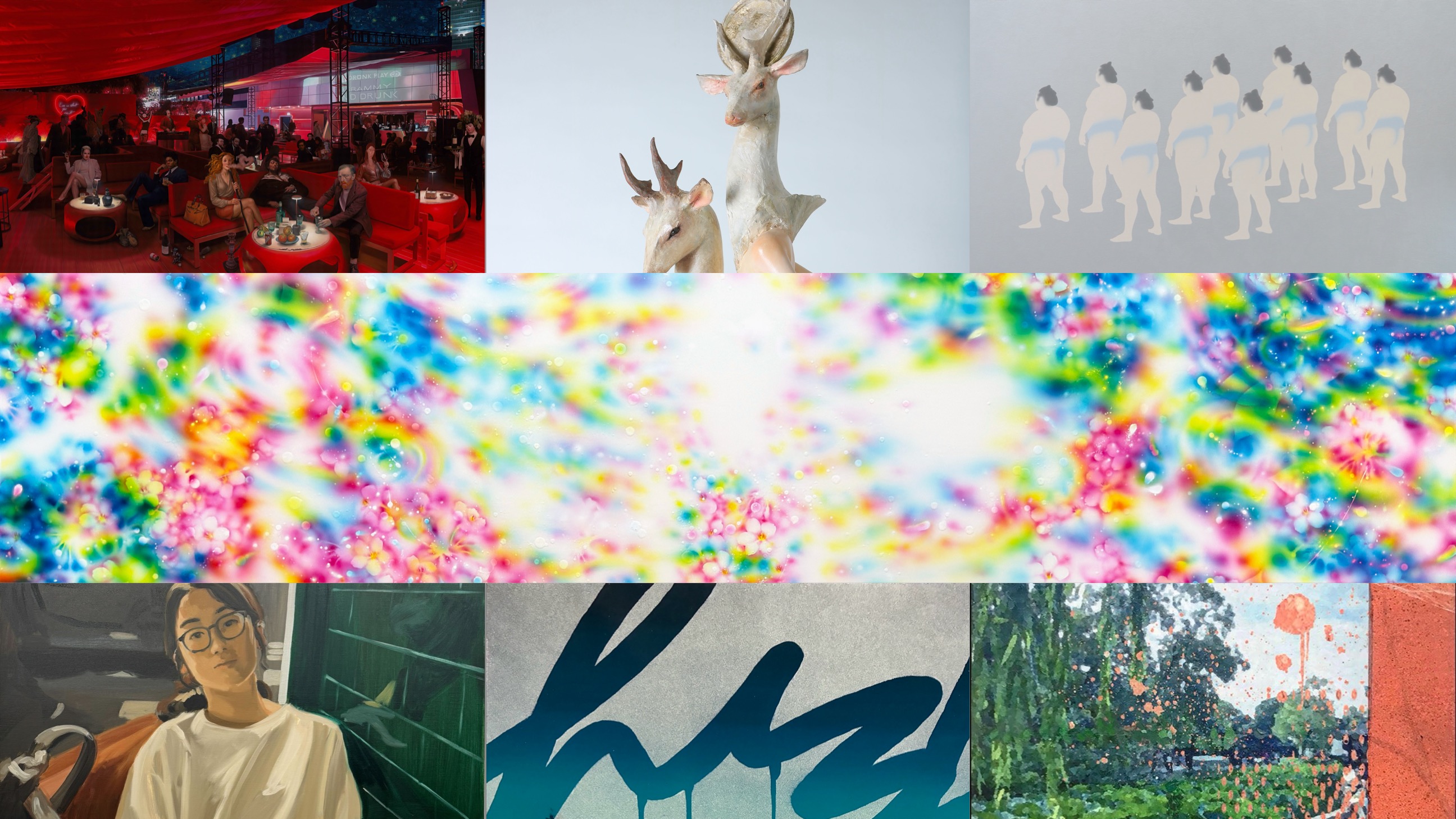

《ΔDesignArt 2025》設計藝術展會

■ 展會日期:5月09日至5月11日

■ 活動時間:11:00-19:00(最終日至18:00)

■ 活動官網:https://lihi2.com/vtiet

■ 主辦單位:#南港老爺行旅 #ThePlaceTaipei

■ 策展單位: 設計發浪Designsurfing